Sudafrica, Niger

Unici paesi dell’Africa subsahariana presenti con un padiglione, pur nella loro distanza geografica sono accomunati dal desiderio di definire una nuova identità in continuità con la propria cultura

Published 23 maggio 2023 – © riproduzione riservata

Sudafrica: The Structure of People

Al primo piano della Sala d’armi, in uno spazio labirintico di percorsi sinuosi, avvolti da una cortina di cordoncini neri appesi in verticale, il padiglione delinea nuovi habitat che rispondano alle necessità future del paese: una lettura tra passato, presente e futuro dell’architettura e degli insediamenti umani, in cui le persone siano al centro con i loro rituali, modi di vivere, ma anche contraddizioni e ostacoli. L’allestimento, articolato in tre aree intrecciate tra loro, ciascuna di un curatore diverso, forma percorsi lungo i quali sono disseminati modelli, immagini e artefatti, che accompagnano il visitatore tra riferimenti tradizionali, culture ancestrali e scenari futuri.

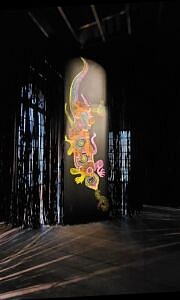

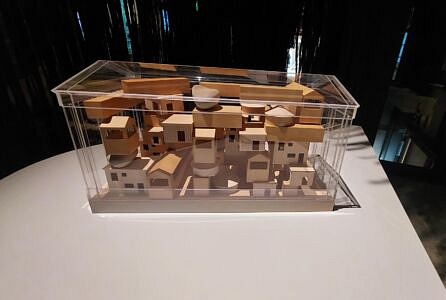

La prima sezione,“The Past is the Laboratory of the Future”, di Emmanuel Nkambule, si snoda con una serie d’installazioni legate agli insediamenti delle società precoloniali dell’Africa meridionale, partendo dalle rovine della civiltà dei Bokoni (1500-1820 d.C.) di Mpumalanga. All’ingresso ci accoglie una grande struttura circolare di erbe intrecciate, realizzata da cinque tessitori locali, che richiama i materiali e gli spazi comunitari di questa civiltà ormai estinta, ma di cui restano tracce nei manufatti dell’artigianato locale. Una pietra sul pavimento riproduce incisioni originali di bassorilievi rupestri, con i quali i Bokoni usavano già progettare in pianta le loro abitazioni di pietra, rappresentandole con dei cerchi (un’unità abitativa è visualizzabile in 3d con codice QR). Completa questa sezione uno studio sugli spazi domestici vernacolari “Egumbuni”, ricco di fotografie, disegni e un modello sintetico sugli spazi e le soglie degli insediamenti rurali autocostruiti legati ai riti comunitari e animistici ancora in uso. Al centro del padiglione si trova la seconda sezione, “The Council of (non-human) Beings” di Sechaba Maape, che, avvolta completamente da cortine nere, vuole rappresentare gli spazi bui delle grotte del Kuruman, nella provincia del Capo, utilizzati dalle comunità locali per i rituali d’iniziazione. All’interno di questo luogo in penombra, ricostruzione astratta delle grotte, sono esposte in verticale grandi stampe colorate su sfondo nero con disegni che reintepretano, come un’arte rupestre contemporanea, le rappresentazioni tradizionali del mondo animale e vegetale. La terza sezione “Political Animals” di Stephen Steyn è infine composta da sei spazi autonomi, che punteggiano perimetralmente l’allestimento e ospitano ciascuno un plastico tridimensionale realizzato, su concorso, da un gruppo di studenti di cinque università sudafricane (UCT, UJ, UFS, Wits, e due gruppi della TUT). Ogni modello è l’interpretazione fisica e spaziale delle contraddizioni e peculiarità del sistema universitario che li circonda, filtrate dal punto di vista, anche politico, di chi vi abita e studia. Tra essi è rappresentativo il progetto “Commemorating Cultures” degli studenti della UCT: qui un volume trasparente in plexiglass, dalla sagoma di un tipico edificio neoclassico di campus universitario e che richiama metaforicamente il “sistema” culturale predominante, “inscatola” al suo interno volumi in cartone di architetture indigene, poste una sopra l’altra come le voci e culture oppresse del paese, desiderose di emanciparsi.

Niger: Archifusion

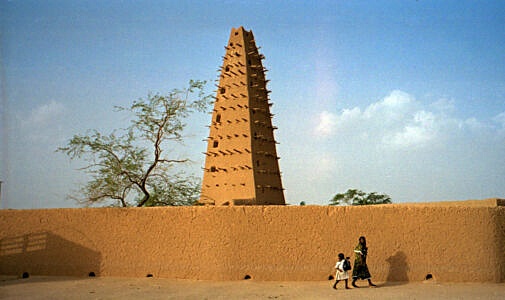

Il tema del recupero di un proprio punto di vista, partendo dalle radici e tradizioni per guardare al futuro caratterizza, in modo più pragmatico, anche la proposta del Niger, che partecipa per la prima volta con un suo padiglione nazionale alla Biennale. L’allestimento, curato dall’italiano Boris Brollo, si propone come bottega/laboratorio di culture ed esperienze diverse, africana e occidentale, in cui ognuna serve l’altra e insieme fanno crescere un sapere comune. La “fusione” di tradizioni si traduce, in questo caso, in una collaborazione intorno ai saperi del luogo tra professionalità e artisti italiani. Il padiglione, che ha sede sull’isola di San Servolo, è composto da due spazi, in cui sono esposte foto di Luca Casonato che ritraggono case Hausa, “ad orecchie”, di Agadez. La prima sala ospita un volume semplificato di edificio tradizionale Hausa in miniatura e una cucina in lamiera metallica, che si riscalda con il calore del sole, la seconda esemplari di mattone forato Brique magique, progettato dallo studio di architettura Mauro Peloso. Si tratta di un elemento costruttivo nuovo e interessante, poichè si presta ad essere riempito con inerti locali di vario tipo (sabbia, pietrisco, paglia, etc.) e può essere utilizzato per costruire pareti lineari, ma anche curve, come quelle dei silos per lo stoccaggio dei cereali. In una Biennale in cui l’Africa è al centro del dibattito, la proposta del Niger sembra però un’occasione ancora da sviluppare nel suo potenziale: alle intenzioni, certo positive, infatti non corrisponde un allestimento efficace e la voce della comunità locale appare marginale.

Architetta laureata allo IUAV di Venezia e dottore di ricerca in Progettazione architettonica alla UPC di Barcellona, è stata assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria edile, ambientale e Architettura dell’Università di Cagliari e dal 2017 insegna Progettazione architettonica e Storia dell’architettura alla University of Kwazulu-Natal di Durban (Sudafrica). Studiosa dell’opera di Le Corbusier e autrice del libro “Le Corbusier e Olivetti. La Usine verte per il Centro di calcolo elettronico” (Quodlibet, 2014), si occupa del patrimonio industriale e di architettura moderna e contemporanea in Spagna, Italia e Sudafrica. Su questi temi ha partecipato come relatrice a congressi internazionali e scritto su riviste tra le quali «Massilia» e «Domus»