Corea, Giappone, Singapore

Destiamoci al futuro che vogliamo!

Published 23 maggio 2023 – © riproduzione riservata

Sono innanzitutto giorni in cui si respira un’atmosfera di festa. Il mondo si ritrova a celebrare l’architettura, qui in una Biennale che ricorda all’architetto l’importanza e il dovere di agire con la propria opera anche a livello sociale attraverso la denuncia e la partecipazione. Una Biennale che richiede di porre attenzione alla narrativa, cercandone storie multiple e dando voce a chi non ne ha avuta. Si pone anche nota sull’importanza di un’educazione multiculturale, dove ritrovare un dialogo con il mondo naturale e i suoi valori. Ai Giardini le inaugurazioni dei Padiglioni si susseguono e nugoli di persone si spostano tra di essi. In pochi minuti ho avuto modo di salutare Kazuyo Sejima, Sou Fujimoto, Odile Decq, Cino Zucchi. Come poi non riconoscere Alejandro Aravena, Bjarke Ingels. Insomma, l’apertura di una Biennale è anche questo. Tuttavia, in controtendenza, questa Biennale non celebra i grandi nomi, ma dà voce a chi persegue un’architettura quasi di frontiera.

Corea del Sud: 2086: Together how?

Per il padiglione coreano, il Laboratorio del futuro assume il titolo 2086: Together how?. 2086, anno in cui secondo un report del 2022 delle Nazioni Unite si raggiungerà il culmine della crescita della popolazione mondiale, con 10,4 miliardi di persone. I curatori, Soik Jung e Kyong Park, sono figure di rilievo e complementari nell’attivare ricerche e progetti legati all’arte, all’architettura e alla comunità. Il padiglione si compone, come sempre, di più installazioni. La principale invita i visitatori a prendere parte a un gioco, simile a un quiz televisivo, che ha come background scenari di crisi ambientale e rischio di estinzione dell’uomo. Nel gioco si viene chiamati a rispondere alla nostra idea di progresso attraverso domande sull’industrializzazione, colonizzazione, globalizzazione. Come sottolineano i curatori, la mostra afferma che non solo la crisi ambientale ci costringe a inventare un paradigma eco-culturale migliore, ma sarà anche la nostra migliore e ultima occasione per diventare un’umanità migliore. Vi sono poi tre casi studio, sviluppati da architetti e artisti in collaborazione con attivisti locali, che analizzano potenzialità d’interventi urbani finalizzati a dar voce alle classi più deboli e agli immigrati. Si analizzano situazioni diverse, dalla zona Badaeri di Incheon, a Gunsan, ad Ansan. Nel gioco The Game of Together Now, una delle quattordici domande chiede come si possa vivere in modo più armonioso nel mondo ed una delle risposte prevede che si tenga traccia del Prodotto dell’Amore Lordo, anziché del Prodotto Interno Lordo.

Giappone: Architecture, a place to be loved — when architecture is seen as a living creature

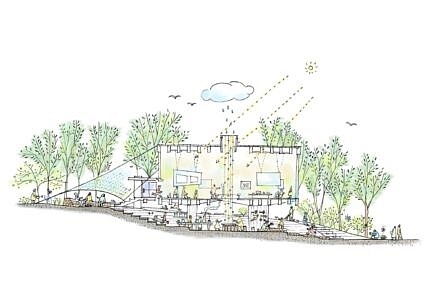

Il padiglione nipponico riporta il tema dell’amore in architettura e di come essa sia interconnessa alla natura. Curato da Maki Onishi e Yuki Hyakuda – con Tomomi Tada e Yuma Harada – è un omaggio a Takamasa Yoshizaka, progettista del padiglione, terminato nel 1956 e autore della teoria della “unità discontinua”, il modo in cui le leggi naturali – il cosmo, la natura – influenzano l’ambiente di vita umano. Si pensi che Hiroyasu Higuchi, Reiko Tomita e Koichi Otake, fondatori di Atelier Zo, si formarono nel suo studio. La mostra riprende la storia del padiglione, evidenziandone il processo progettuale, i particolari costruttivi, la costruzione e la condivisione di Yoshizaka con il team di progetto e con i costruttori, come elemento caratterizzante del tutto. L’apertura centrale del padiglione viene enfatizzata dall’architetto e ceramista Futoshi Mizuno con frammenti di vecchie ceramiche, raccolte sulle coste di Venezia e Tokoname, sospese sui due livelli. Viene anche dichiarato il riferimento, ispiratore del progetto di Yoshizaka, del pozzo veneziano. La natura viene ripresa al piano terreno con l’inserimento di elementi naturali; foglie, lavorazione del legno, profumi naturali. Una tenda, disegnata da Akane Moriyama, estende lo spazio del padiglione all’esterno, con un’area di sosta e punto di vista dell’insieme.

Singapore: When is enough, enough? The Performance of Measurement

Un bel padiglione, curato dagli architetti Melvin Tan, Adrian Lai e Wong Ker How del Singapore Institute of Architects (SIA). Il fulcro è la Values Measurement Machine, una serie di macchine analogiche che tracciano dati su rotoli calligrafici alti cinque metri. I visitatori sono invitati a rispondere a sei domande che evidenziano gli elementi intangibili della città e a riflettere sulle qualità che possono trasformare il paesaggio urbano da una città semplicemente a misura d’uomo a una città vitale ed empatica. Esplorando uno spettro di rappresentazioni visive, i visitatori individueranno il punto di equilibrio critico delle qualità per evocare il proprio ambiente. In una serie di espositori, altre 41 domande invitano i visitatori a soffermarsi sugli elementi intangibili legati al progetto su tematiche quali la demenza, la neurodiversità, il rewilding (ovvero il ristabilire gli equilibri naturali), la biodiversità, la nutrizione e gli ecosistemi biomimetici. Questi padiglioni ci ricordano come il mondo può migliorare solo con empatia e amore. La ricerca della bellezza, che può smuovere gli animi, continua a essere importante, nonché il fulcro dell’essere architetto.

Architetta laureata al Politecnico di Torino, dove consegue il dottorato di ricerca in Progettazione architettonica e dal 2012 è ricercatrice. Vive e lavora tra Torino e Tokyo, dove è stata visiting associate presso l’Università Hosei e visiting researcher presso l’Università di Tokyo. Nel 1999 ha fondato alessiostudio (poi denominato laa – lorenaalessioarchitetti), studio di progettazione architettonica e urbana, grafica ed eventi. Dal 2006 al 2011 ha fondato e presieduto la Casa delle Arti e dell’Architettura (CASARTARC) a Settimo Torinese