Danimarca, Finlandia, Paesi Nordici

Tra permeabilità costiera, latrine a secco e accampamenti Sámi

Published 23 maggio 2023 – © riproduzione riservata

Raggiungere Venezia non è mai stato così difficile come nei giorni della preview della Biennale. La penisola era spaccata in due, le linee ferroviarie e le strade interrotte per le conseguenze devastanti dell’alluvione che ha colpito alcune aree dell’Emilia-Romagna. Una catastrofe annunciata, il cui prezzo da pagare è altissimo. Quali sono le strategie possibili per invertire la rotta? È possibile tornare a pianificare il nostro territorio in sintonia con la natura?

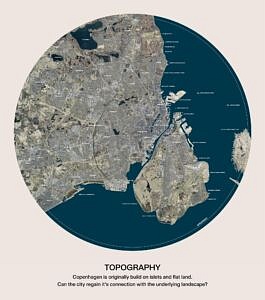

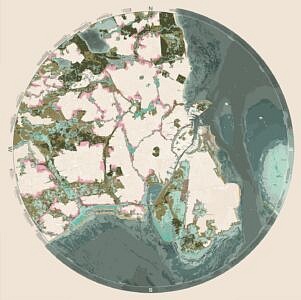

Danimarca: Coastal Imaginaries

In piena sintonia con questa emergenza, la mostra curata da Josephine Michau punta l’attenzione sulla linea di costa, confine critico tra terra e mare e carattere identitario della Danimarca. L’innalzamento del livello del mare e il rischio crescente di alluvioni rendono il Paese, e la sua capitale Copenaghen, particolarmente vulnerabili. Michau ha sperimentato un laboratorio multidisciplinare di artisti, architetti, artigiani, professionisti e ricercatori delle più prestigiose università del Paese con l’obiettivo di prefigurare un ritorno al dialogo con la natura. Lo scenario futuro a tinte fosche di una capitale danese sconfitta dalla natura è evocato nel diorama realizzato dallo scenografo Christian Friedländer, che apre la visita. Le possibili alternative stanno in un radicale cambio di strategie, oltre l’illusione dell’infallibilità della tecnologia. “Dobbiamo modificare la relazione fra città e natura. La costa deve evolversi, da una linea fisica e amministrativa a una zona spugnosa in grado di assorbire e trattenere l’acqua quando è in eccesso e rilasciarla lentamente quando scarseggia”. Rikke Juul Gram, dello studio di architettura Schønherr, illustra la mappa futura di Copenaghen e propone d’infrangere lo storico modello del piano delle cinque dita per recuperare una progressiva permeabilità attraverso un sistema d’isolotti. Il volume Critical Coasts che accompagna la mostra illustra i cinque principi di una ricerca, iniziata nel 2020, che mira a studiare i meccanismi di resilienza intrinsechi nella natura per tradurli in azioni concrete: tra elevazioni, dune, zone umide e scogliere, isole barriera e arretramenti. È una proposta che sarà tra i temi del congresso UIA (Unione internazionale architetti) che si terrà dal 2 al 7 luglio proprio nella capitale danese, capitale mondiale dell’architettura 2023.

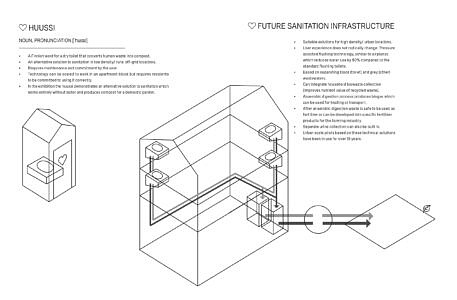

Finlandia: Huussi. Imagining the future history of sanitation

Il padiglione si affida al romantico recupero di una pratica della lunga tradizione locale di vita nella foresta – Huussi – per decretare la “morte dello sciacquone”! Huussi è una latrina a secco usata nelle aree rurali e nelle case estive dei finlandesi, impiegata anche come raccolta di compost per fertilizzare il terreno. Un vaso sanitario trasformato in reperto archeologico davanti all’ingresso del padiglione è l’immagine ironica del superamento di un sistema consumistico non più sostenibile, mentre all’interno del padiglione si può visitare un modello di Huussi. È giunto il momento di pensare a sistemi alternativi che trasformano i rifiuti in risorse, dichiara Arja Renell, componente del Dry Collective a cui è affidata la curatela della mostra. In Finlandia è in atto la sperimentazione di sistemi sanitari capaci di ridurre il consumo di acqua dei gabinetti del 90% anche nei contesti urbani, mentre bagni pubblici a secco sono gradualmente sistemati nei parchi urbani. Barbara Motta ha contribuito al progetto del Dry Collective con uno studio storico del sistema veneziano e delle opportunità di migliorare l’infrastruttura sanitaria della città lagunare, dove è in atto dagli anni ‘90 la sperimentazione di un moderno impianto di depurazione che riduce drasticamente il consumo di acqua. Il progetto Huussi. Imagining the future history of sanitation, avrà una ricaduta locale alla fine dell’esposizione: la struttura sarà donata a Veras, organizzazione no-profit nata nel 2021 che ha avviato il recupero delle aree agricole della vicina isola di Vignole e ne ha fatto un progetto educativo per gli studenti delle scuole locali.

Paesi Nordici (Norvegia, Svezia, Finlandia): Girjegumpi: The Sámi Architecture Library

L’iconico padiglione di Sverre Fehn è stato trasformato in un accampamento Sámi, in continuità con la Biennale Arte del 2022 che aveva perfino sostituito il nome del padiglione. È il segno di un processo che prova a risarcire le popolazioni indigene di Norvegia, Svezia e Finlandia da secoli di occupazione e sfruttamento. La cerimonia d’inaugurazione, aperta da Kieran Long, direttore del centro svedese di architettura e design ArkDes, è stata affidata a Joar Nango e alla performance degli artisti che lo accompagnano in un itinerario di recupero e trasmissione delle tradizioni della cultura Sámi. I coloriti costumi tradizionali dei protagonisti hanno animato gli spazi del padiglione, organizzati in vari ambienti che fanno mostra dei semplici sistemi della costruzione nomade, arricchita da forme e colori dell’arte e dell’artigianato Sámi. Nango ha avviato da oltre 20 anni la raccolta di pubblicazioni di architettura e sistemi costruttivi indigeni, non solo Sámi, di letteratura dell’attivismo e della de-colonizzazione, che hanno dato vita a Girjegumpi , letteralmente “capanna mobile che contiene libri”, che si sposta su slitte. Questa biblioteca itinerante e collettiva diventa centro sociale identitario per diffondere la conoscenza della cultura e dell’architettura nomade della Lapponia (Sápmi). Quella di Venezia è, dunque, una tappa del viaggio simbolico di Girjegumpi, un partito nel 2018 dal Festival di arte artica di Harsttak/Harstad, che si è evoluto e ampliato nell’adattamento ai luoghi della regione Sápmi e della più ampia regione artica che ha attraversato. È auspicabilmente un viaggio che porterà al riconoscimento dei valori profondi della cultura indigena, storicamente sensibile al rispetto del paesaggio e delle risorse locali e dunque capace di contribuire alle sfide di un’architettura sostenibile.

![]()

Fuori Biennale: Palazzo Bembo

Al tema dell’imminente congresso UIA, Sustainable future. Leave no one behind, si è ispirata l’iconica Torre dei venti di Anna Maria Indrio (Atenastudio) con Henning Frederiksen, Christian Fogh e l’artista Simone Aaberg Kærn, che sarà a breve costruita a Copenaghen presso Ofelia Plads, di fronte al New Royal Theatre e con l’Opera House sullo sfondo, in posizione privilegiata per giocare con i venti, la luce e l’acqua. Il progetto è esposto a Palazzo Bembo nell’ambito della rassegna Times Space Existence promossa dall’European Cultural Centre con Open Space. Indrio, progettista di grande successo della scena architettonica internazionale, si è ispirata alla torre dei venti (Horologium) nell’antica agorà di Atene per la scelta della forma ottagonale coronata da un fregio. La torre di Atene era progettata per misurare il vento e come faro per l’orientamento della navigazione. La torre di Copenaghen si propone come luogo fortemente evocativo nella forma ottagonale di pannelli posati in diverse direzioni e leggermente convergenti verso l’alto che si conclude in una copertura aperta a cui è sospesa una sfera, un occhio che di notte proietta la luce all’esterno a mo’ di faro. All’interno, tra pannelli illustrativi e strumentazione, si potrà fare un viaggio attraverso la storia della meteorologia e avere una visione di ciò che riserva il futuro in termini di sfide climatiche. All’esterno, il fregio della torre ateniese è evocato nell’opera The Eight Winds and the Sun di Simone Aaberg Kærn, che interpreta in forme e materiali nuovi la simbologia delle otto divinità dei venti. La sostenibilità del progetto è assicurata dai materiali impiegati e dall’ipotesi di un suo completo riuso dopo l’esposizione: una piccola casa estiva, una palestra da arrampicata o un rifugio.

Architetto, laureato nel 1986 alla Facoltà di Architettura di Firenze, è professore associato di Storia dell’architettura all’Università Politecnica delle Marche. Le sue ricerche, oltre la tesi di dottorato sulle chiese a pianta centrale del Rinascimento in Umbria, privilegiano i Paesi Nordici, in particolare Finlandia e Svezia, seguendo le traiettorie di viaggio degli architetti tra Baltico e Mediterraneo. Nel 2017 e 2020 è stato Visiting Scholar presso il Martin Centre for Architectural and Urban Studies e il St John’s College (Università di Cambridge). Dal 2015 è Visiting Professor presso la Silpakorn University di Bangkok. Ha promosso il Comitato scientifico per il Centenario di Giancarlo De Carlo presso l’Accademia Nazionale di San Luca, oltre a essere membro del Comitato scientifico del Centro Studi Vitruviani di Fano, fondatore e direttore della summer school “The Culture of the City. Understanding the Urban Landscape”, dal 2017 impegnata nei paesaggi della ricostruzione del terremoto. Tra le pubblicazioni recenti: The Journey to the North. The Italian Cultural Institute in Stockholm in the context of the relationships between Swedish and Italian Architects, in Enchanting Architecture (Five Continents, 2021); Franco Albini and Leslie Martin: a parallel working life, in Postwar Architecture Between Italy and the UK. Exchanges and transcultural influences (UCL Press, 2021)