Parchi giochi, luoghi necessari per l’inclusione

Approfondimento culturale e normativo sull’evoluzione progettuale di uno spazio urbano di fondamentale importanza. Una sintesi del programma “Dateci spazio”

LEGGI GLI ALTRI ARTICOLI DELLO SPECIALE

Published 1 luglio 2025 – © riproduzione riservata

In tempi di guerre è necessario ricordare che i bambini hanno il diritto ad attività quali il riposo, il tempo libero, l’istruzione e il gioco: tale condizione, oltre ad essere alla base di ogni forma di civile convivenza, è esplicitamente stabilita dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con la Legge 176/1991.

A fine Ottocento gli esordi, van Eyck l’autore più prolifico

Il diritto allo spazio per il gioco è imprescindibile, come indicato anche nell’11^ degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, che stabilisce la necessità di fornire spazi verdi e pubblici che siano sicuri e inclusivi.

In particolare, i bambini con disabilità hanno diritto a condizioni che promuovano l’autonomia e facilitino la partecipazione attiva alla vita della comunità. L’Americans with Disabilities Act (2005) proibisce la discriminazione sulla base della disabilità e stabilisce che i parchi giochi sono luoghi destinati a generare specifiche opportunità ludiche, di socializzazione e apprendimento, garantendo l’accessibilità, la fruibilità e la sicurezza per tutti.

Il rapporto tra spazi pubblici e democrazia è uno dei fattori principali della vivibilità urbana poiché tali spazi, in particolare quelli destinati al gioco, devono essere fruiti indipendentemente dalla connotazione socioeconomica, culturale, religiosa o etnica.

Questi principi, che dovrebbero essere condivisi da tutti, hanno le proprie origini nell’Ottocento, quando pedagogisti, quali gli svizzeri Jean Jacques Rousseau e Johann Heinrich Pestalozzi e il tedesco Friedrich Fröbel, valorizzarono la crescita emotiva e sociale attraverso la natura e il gioco.

Il primo parco giochi aperto al pubblico di cui si abbia notizia risale al 1892: si tratta del parco realizzato nell’Hull House a Chicago nell’ambito del Settlement House Movement, un movimento sociale formatosi per offrire servizi e sostenere gli immigrati.

Nel Novecento i parchi gioco diventano un elemento di configurazione urbana, sia negli Stati Uniti sia in Europa. Straordinarie sono le esperienze di Aldo van Eyck che, tra il 1947 e il 1978, progetta circa 700 parchi giochi recuperando gli spazi urbani di Amsterdam che nel dopoguerra risultavano abbandonati e inutilizzati.

Luoghi per la consapevolezza dei più piccoli

Detto che il contesto ambientale determina il grado di disabilità e quindi di autonomia e sicurezza delle persone, i parchi giochi garantiscono ai bambini benefici emotivi, sociali, cognitivi e fisici: è infatti dimostrato che un’infanzia in cui il gioco è negato conduce a comportamenti atipici, socialmente aggressivi ed emozionalmente repressi.

Indipendente dalle abilità, nei parchi giochi le attività avvengono in larga parte in maniera non strutturata, consentendo ai bambini di implementare immaginazione, percezione del rischio, consapevolezza di sé stessi oltre che di sviluppare le proprie capacità motorie e competenze sociali.

Nelle città italiane, i parchi giochi sono generalmente caratterizzati da compartimentazioni determinate dall’età degli utenti e da forti restrizioni di accesso per i bambini con disabilità: si tratta di spazi poco connotati e privi di caratteristiche inclusive per i bambini e le loro famiglie a causa di barriere fisiche e sociali che ne impediscono la libera fruizione mentre il gioco potrebbe rivelarsi una straordinaria occasione di sperimentazione ambientale per bambini con ridotte opportunità di scambio, oltre che di avvicinamento tra bambini con storie ed esigenze differenti.

Impiegando diverse strategie d’intervento e i principi di progettazione universale si possono realizzare parchi nei quali i bambini possono coniugare divertimento, gioco e socialità in un ambiente sano. Con questi obiettivi, in Italia il D.M. 68/2022 ha lanciato un programma per “favorire lo sviluppo psico-fisico dei minori, il conseguimento degli obiettivi di rigenerazione del tessuto socio-economico delle città, nonché il miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza e la rifunzionalizzazione di spazi pubblici”; per la realizzazione di parchi giochi innovativi è stato quindi istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro, per l’attuazione di un programma sperimentale denominato “Dateci spazio”.

Un programma per l’inclusione sociale

Il Programma, di cui al D.I. 352/2022, ha promosso la realizzazione di parchi giochi nei Comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti. Partendo dagli obiettivi, le pubbliche amministrazioni hanno candidato progetti catalogabili in 4 categorie:

– learning playgrounds, che coniugano l’aspetto cognitivo con l’aspetto ludico proponendo forme di apprendimento spontanee;

– sustainable playgrounds, che hanno l’obiettivo di far crescere la consapevolezza verso l’ambiente e la sua salvaguardia;

– therapeutic playgrounds, impiegati nei processi riabilitativi che coinvolgono bambini malati o con disabilità e si trovano in prossimità di realtà sanitarie e socioassistenziali;

– natural playgrounds, per l’influenza positiva che ha il contatto con la natura sul processo di crescita fisica, cognitiva ed emozionale del bambino.

Le categorie di parchi giochi indicano l’orientamento prevalente e non esclusivo dei progetti, tutti comunque accomunati da strategie per l’inclusione sociale. Sono stati finanziati parchi a Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli e Roma: alcuni sono già in funzione mentre altri sono in fase di esecuzione.

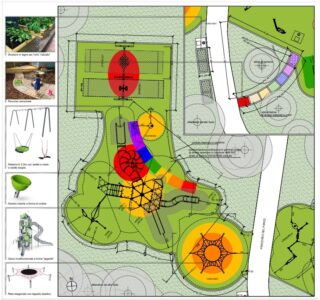

Non si tratta di un enorme investimento finanziario ma di un segnale che attribuisce al gioco condiviso e inclusivo un ruolo fondamentale nella crescita dei bambini. In questo senso, una delle più recenti esperienze è quella del Parco Inclusivo Universale Schuster di Roma. Promosso dalla Fondazione Tetrabondi, con il sostegno del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre, è un intervento articolato in più punti che trasformerà il parco, una volta conclusi i lavori, in uno spazio accessibile a ogni forma di vulnerabilità e di disabilità sensoriale, motoria, intellettiva o fisica.

Il parco, spiegano i progettisti, è stato “progettato in nome dell’universalità e della mescolanza dei corpi, dei bisogni, delle competenze, dei desideri, immagine concreta di una città accessibile e inclusiva, dinamica e divertente, solidale e fluida”.

Immagine di copertina: planimetria del Parco Inclusivo Universale Schuster, Roma

![]()

- A.F. L. Baratta, L. Calcagnini, “Metodi e strumenti a supporto del programma sperimentale Dateci spazio”, Techne, Journal of Technology for Architecture and Environment, n. 28, 2024, pagine 280-288

- G. Bento, G. Dias, “The importance of outdoorplay for young children’s healthy development”, Porto Biomedical Journal, n. 2(5), 2017, pagine 157-160

- L. Calcagnini (cura), “Uno spazio inclusivo universale a Roma. Parco Schuster”, Conegliano Treviso: Anteferma edizioni, 2024

- D. Dardi, “Playgrounding. Il playground come forma simbolica della società e della cultura progettuale”, Mantova: Corraini, 2022

- W. De Haas, J. Hassink, M. Stuiver, “The tole of urban green space in promoting inclusion: experiences from the Netherlands”, Frontiers in Environmental Science, n. 9, 618198, 2021

- T. Gill, “Urban playground: “How child-friendly planning and design can save cities”, London: RIBA Publishing, 2021

- C. Liotta, Y. Kervinio, H. Levrel, L. Tardieu, “Planning for environmental justice – reducing well-being inequalities through urban greening”, Environmental Science and Policy, n. 112, 2020, pagine 47-60

- MIMS, D.I. 27 ottobre 2022 n. 352, “Programma sperimentale “Dateci Spazio” per la realizzazione di parchi gioco innovativi”, 2022

- A. Lauria, M. Montalti, “Il playground come laboratorio di creatività e di inclusione”, Research for landscape architecture, n. 1, 2015, pagine 112-129

- A. Moore, B. Boyle, H. Lynch, “Designing for inclusion in public playgrounds: a scoping review of definitions, and utilization of universal design”, Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, n. 18(8), 2023, pagine 1453-1465

- E. Morelli, “Giardini che educano”, Ri-vista, n. 2, 2022, pagine 80-95

- United Nations “Convention on the Rights of the Child”, 1989 (ultima consultazione 21.06.2025)

Architetto, PhD, è Professore Associato in Progettazione Tecnologica e Ambientale all’Università degli Studi Roma Tre. Docente presso Università degli Studi di Firenze e Sapienza Università di Roma, Visiting Professor presso University of Cluj-Napoca (RO), University of Pecs (HU), HTWG di Konstanz (DE) e Universidad de Boyacà di Sogamoso (CO), si occupa di tecnologie visibili e invisibili. Dal 2020 è esperto del MIT e dal 2022 è consulente del MUR sul tema dell’ospitalità studentesca. Dal 2022 è Coordinatore nazionale del Cluster “Accessibilità Ambientale” della Società Italiana della Tecnologia dell’Architettura.