Padiglioni Biennale: la Danimarca è (in) un cantiere

L’edificio ai Giardini in fase in restauro. Ma resta aperto e visitabile. Materiali e scelte tecniche sono il cuore della mostra

LEGGI GLI ALTRI ARTICOLI DELLO SPECIALE

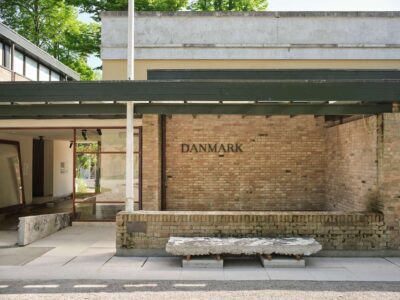

La storia del padiglione danese ai Giardini di Castello racconta l’evoluzione dei linguaggi dell’architettura nordica nel corso del Novecento, dall’originario padiglione firmato da Carl Brummer nel 1932 che adotta un tardo classicismo nordico alla sua estensione razionalista degli anni Cinquanta ad opera di Peter Koch, conseguenza della scelta di non confluire nel Padiglione dei Paesi Nordici progettato da Sverre Fehn in quello stesso 1958.

Ristrutturazione ed esposizione si mischiano

Tra 2015 e 2016 lo studio Elgaard Architecture ha condotto un’accurata indagine dello stato di conservazione dell’edificio, che ha evidenziato problemi strutturali, anche dovuti ai periodici allagamenti, e ambientali.

Il padiglione, di proprietà del Ministero della Cultura e affidato al Danish Centre for Architecture (DAC) per le mostre di architettura, è nella lista del patrimonio culturale danese e la sua tutela è una priorità. Da qui nasce l’urgenza di un progetto di manutenzione e adeguamento, che prevede nuove pavimentazioni con livelli rialzati per evitare nuovi allagamenti, la sostituzione degli infissi e un nuovo ingresso sulla facciata nord-orientale adattando l’attuale vetrata. Anche il giardino, con la demolizione della parete che lo avvolge, diventerà un nuovo spazio espositivo in più stretta relazione con le due sale interne.

Build of Site è la proposta della Danimarca per la mostra di architettura della Biennale 2025: il curatore selezionato dal DAK, Søren Pihlmann, di Pihlmann Architecture, ha proposto di trasformare le opere di recupero del padiglione in “uno spazio ibrido, in cui i confini tra ristrutturazione e esposizione si dissolvono”; un approccio basato sulla consapevolezza delle risorse e sul rispetto della qualità e delle potenzialità del sito.

“Ormai è chiaro a molti che, d’ora in avanti, dovremo confrontarci in modo costruttivo con tutto ciò che abbiamo già creato nel mondo. Questa consapevolezza è spesso percepita come un limite. Ora, però, è il momento di discutere le possibilità architettoniche che emergono dal suolo, dalle pietre, dal cemento o da qualsiasi altro materiale che possiamo trovare nei luoghi in cui abbiamo il privilegio di costruire sul mondo“, afferma Pihlmann.

Nell’edificio dissezionato

Il progetto è preceduto da una ricerca (condotta dall’autunno 2023 in collaborazione con ricercatori e studenti dell’Accademia Reale, dell’Università tecnica di Danimarca, dell’Università di Copenhagen e del Politecnico federale di Zurigo) che ha analizzato i materiali del padiglione – legno, calcare, solette in cemento, pietre, sabbia, limo e argilla – e studiato le potenzialità del loro riuso in nuove combinazioni.

Studi approfonditi sul taglio delle piastrelle di calcare dalle cave dell’Istria hanno permesso di valutare il rischio di frattura durante la rimozione e la possibilità di riuso nella nuova pavimentazione. Sono stati effettuati test non distruttivi sugli estradossi delle solette per valutarne il taglio ottenendo la massima resistenza per il loro riutilizzo come travi nell’esposizione.

Questa fase preparatoria ha consentito di avviare, a dicembre 2024, i lavori di parziale demolizione dei solai e delle pavimentazioni, di smontaggio degli infissi in legno che hanno creato la base della fase due, quella espositiva. Il Padiglione, in pratica, diventa un cantiere in scala 1:1, occasione per un processo didattico e spettacolare allo stesso tempo; un allestimento in sintonia con il tema della Biennale architettura 2025 che chiede di esplorare la capacità dell’architettura di affrontare le sfide globali.

I visitatori fanno così esperienza di un percorso creativo di conoscenza solitamente protetto e negato alla vista, si muovono attraverso le membra dissezionate dell’edificio, i cui componenti si trasformano in sostegni, rampe, panche e tavoli.

Al centro un grande piano di lavoro

Tre planimetrie ci guidano alla comprensione delle fasi del lavoro: lo stato ante, la mostra e l’esito finale. Il padiglione di Brummer è il cuore dell’esposizione, la grande sala è allestita con un lungo piano di lavoro centrale composto di pannelli ondulati realizzati con una miscela di gelatina derivata dall’industria ittica dell’Adriatico e sabbia scavata nel sottosuolo del padiglione. Sul tavolo sono disposti grandi album che illustrano nel dettaglio il progetto e una serie di campioni dei materiali ricavati dalla demolizione.

Lungo le pareti sono disposti con ordine in appositi scaffali i materiali di recupero, da un lato le porzioni di soletta di cemento, i blocchi di laterizio e le piastrelle del pavimento, dall’altro la sabbia del sottosuolo, il cemento grezzo e il calcare frantumato.

Nell’estensione sono esposte in due locali le fasi di smantellamento delle pavimentazioni e il nuovo pavimento in costruzione e una finestra in legno restaurata. Dopo la ricerca sulla difesa delle coste di Copenhagen dall’innalzamento degli oceani (“Coastal Imaginaries”, Biennale Architettura 2023) il Padiglione della Danimarca è ancora tra i più stimolanti per una proposta di grande attualità e sensibilità, una lezione di impegno a tutto campo verso un futuro sostenibile.

Immagine di copertina: il padiglione della Danimarca ai Giardini della Biennale di Venezia, 2025 (@Hampus Berndtson)

Build of Site

Padiglione Danimarca alla 19^ Biennale di Architettura di Venezia

Sede: Giardini

Commissario: Kent Martinussen, Danish Architecture Centre

Curatore: Søren Pihlmann

Visitabile fino al 23 novembre 2025

Architetto, laureato nel 1986 alla Facoltà di Architettura di Firenze, è professore associato di Storia dell’architettura all’Università Politecnica delle Marche. Le sue ricerche, oltre la tesi di dottorato sulle chiese a pianta centrale del Rinascimento in Umbria, privilegiano i Paesi Nordici, in particolare Finlandia e Svezia, seguendo le traiettorie di viaggio degli architetti tra Baltico e Mediterraneo. Nel 2017 e 2020 è stato Visiting Scholar presso il Martin Centre for Architectural and Urban Studies e il St John’s College (Università di Cambridge). Dal 2015 è Visiting Professor presso la Silpakorn University di Bangkok. Ha promosso il Comitato scientifico per il Centenario di Giancarlo De Carlo presso l’Accademia Nazionale di San Luca, oltre a essere membro del Comitato scientifico del Centro Studi Vitruviani di Fano, fondatore e direttore della summer school “The Culture of the City. Understanding the Urban Landscape”, dal 2017 impegnata nei paesaggi della ricostruzione del terremoto. Tra le pubblicazioni recenti: The Journey to the North. The Italian Cultural Institute in Stockholm in the context of the relationships between Swedish and Italian Architects, in Enchanting Architecture (Five Continents, 2021); Franco Albini and Leslie Martin: a parallel working life, in Postwar Architecture Between Italy and the UK. Exchanges and transcultural influences (UCL Press, 2021)