Padiglioni

Biennale: il Portico americano

La partecipazione USA racconta un elemento architettonico, ma è anche un messaggio politico. Visita e critica al Padiglione ai Giardini

LEGGI GLI ALTRI ARTICOLI DELLO SPECIALE

Published 28 maggio 2025 – © riproduzione riservata

PORCH, il portico, è il titolo del Padiglione USA alla 19^ edizione della Biennale veneziana.

Nel cuore della storia e della tradizione costruttiva

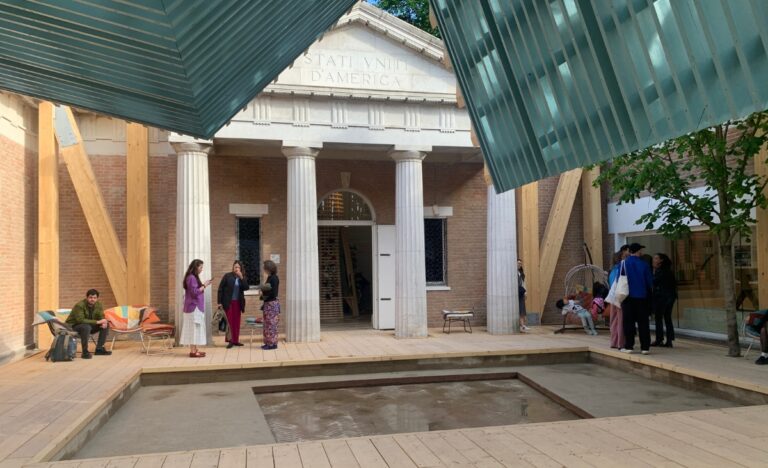

I visitatori vengono accolti da un grande portico in legno che altera fisicamente e concettualmente la struttura neoclassica del padiglione con il suo fronte da tempio greco, costruito nel 1930 da William Adams Delano e Chester Holmes Aldrich. Era il periodo in cui la fascinazione per l’antichità era erede delle visioni di Thomas Jefferson, terzo presidente degli Stati Uniti d’America.

Alla Fay Jones School of Architecture and Design, University of Arkansas, in partnership con DesignConnects ed il Crystal Bridges Museum of American Art, il Dipartimento di Stato ha commissionato la curatela del padiglione.

Il tema del portico o della veranda è un elemento che ha caratterizzato molta architettura americana e ne rappresenta l’identità. Il cinema lo ha reso celebre nei western, solitamente all’uscita dal saloon, da Sfida all’O.K. Corral fino ai vari episodi di Ritorno al futuro.

Anche la fotografia ha reso omaggio al portico nelle immagini dei grandi autori americani a partire da Walker Evans, Dorothea Lange, Russell Lee, Arthur Rothstein, Ben Shahn, Jack Delano, Marion Post Wolcott, Gordon Parks, John Vachon, and Carl Mydans, che presero parte, su volere del Presidente Roosevelt, alla Farm Security Administration.

Il Padiglione americano ci porta dentro all’evoluzione del portico attraverso una serie di libri di architettura, fotografia, letteratura che circoscrivono la definizione di uno spazio così importante per la vita degli americani. La costruzione del grande portico in legno all’entrata del padiglione crea uno spazio pubblico, una sorta di piazza all’italiana, così diversa da ciò che in America si considera spazio pubblico, ovvero la main street.

Uno spazio di ottimismo

Un tema politico in un contesto storico dove l’architettura moderna e contemporanea è sotto attacco politico per ripristinare e restaurare il neoclassico palladiano in salsa a stelle e strisce. Questo padiglione, esito delle scelte della precedente amministrazione Biden, rispecchia cosa è stata l’America: uno spazio di libertà in cui si inscrive il portico.

Uno spazio dove sostare e godere della vista del paesaggio sconfinato della frontiera o più semplicemente il proprio giardino oppure, come in Gran Torino di Clint Eastwood, attendere le gang di criminali. Come scrivono i curatori nella presentazione “il portico americano è un portico collaborativo, un portico proiettivo, un portico speculativo, un luogo di pensiero proiettato al futuro, un luogo di ottimismo”. L’ottimismo è sempre stata la cifra, insieme alla libertà, della nostra percezione da europei del continente nordamericano.

Quella che viene proposta è una lettura trasversale del significato del portico che viene esemplificato anche dall’architettura con casi studio più o meno coerenti con il tema proposto. Indubbiamente considerare il portico come spazio di mediazione ma anche come utile antidoto nell’era pandemica ne ha accresciuto l’importanza, in un tessuto urbano dove questo elemento architettonico caratterizza la maggior parte delle case in legno dei suburbs.

Il fotografo Timothy Hursley racconta il portico nelle sue diverse accezioni, alternando i portici delle case dei sobborghi americani più poveri a quelli degli edifici pubblici restituendone un’iconografia contemporanea.

Oltre 50 progetti presentati

Dalla call lanciata dai curatori con la partecipazione di 400 proposte ne sono state selezionate 54, a differenza del padiglione italiano che, con lo stesso strumento, ha compiuto una selezione molto contenuta.

Tra i progetti meritevoli si segnala Locust Grove Pavilion: The Porch Revisited, realizzato da de Leon & Primmer Architecture Workshop. Un padiglione all’aperto realizzato con una struttura in legno e metallo, uno spazio multifunzionale all’interno di una tenuta agricola del XVIII secolo di 55 acri, oggi sito storico nazionale a Louisville, Kentucky. La proprietà funziona come luogo d’interpretazione storica e comprende una casa colonica in stile georgiano e diverse pertinenze costruite da afroamericani ridotti in schiavitù, mettendo al contempo in evidenza l’eredità di George Rogers Clark, eroe della Guerra d’Indipendenza e fondatore di Louisville, che visse nella tenuta.

Un buon esempio di come il portico sia un tema politico divisivo nell’America di oggi. D’altronde nella eterogeneità dei progetti in mostra ci sono casi studio fuorvianti come il progetto di Brooks + Scarpa dove il portico è lo sbalzo del tetto dell’edificio, ma non uno spazio dove sostare bensì di passaggio.

Diversamente, a dimostrazione della tradizione di costruzione con gli studenti, sono i progetti realizzati nel West dal ColoradoBuildingWorkshop at CU Denver. Un’attitudine che risale alle autocostruzioni delle baracche dei pionieri e adottata anche da Frank Lloyd Wright quando nel 1938 fonda la comunità della Taliesin Fellowship a Scottsdale in Arizona. Lì Richard Neutra, John Lautner, Paolo Soleri insieme ad altri costruiscono gli shelter nel deserto. Una dimensione sperimentale che verrà ripresa da Samuel Mockbee e D. K. Ruth quando in Alabama fondano nel 1993 Rural Studio.

Un altro interessante caso riguarda il progetto Between Earth & Sky di DUST, nome che già indica l’ambito in cui operano: il deserto, che continua a essere dopo due secoli uno spazio di libertà creativa.

Immagine di copertina: l’ingresso al Padiglione USA ai Giardini della Biennale di Venezia (© Emanuele Piccardo)

PORCH: An Architecture of Generosity

Padiglione Stati Uniti alla 19^ Biennale di Architettura di Venezia

Sede: Giardini

Commissario/Curatore: Peter MacKeith, Fay Jones School of Architecture and Design, University of Arkansas

Visitabile fino al 23 novembre 2025

Architetto, critico di architettura, fotografo, dirige la webzine archphoto.it e la sua versione cartacea «archphoto2.0». Si è occupato di architettura radicale dal 2005 con libri e conferenze. Nel 2012 cura la mostra “Radical City” all’Archivio di Stato di Torino. Nel 2013, insieme ad Amit Wolf, vince il Grant della Graham Foundation per il progetto “Beyond Environment”. Nel 2015 vince la Autry Scholar Fellowship per la ricerca “Living the frontier” sulla frontiera storica americana. Nel 2017 è membro del comitato scientifico della mostra “Sottsass Oltre il design” allo CSAC di Parma. Nel 2019 cura la mostra “Paolo Soleri. From Torino to the desert”, per celebrare il centenario dell’architetto torinese, nell’ambito di Torino Stratosferica-Utopian Hours. Dal 2015 studia l’opera di Giancarlo De Carlo, celebrata nel libro “Giancarlo De Carlo: l’architetto di Urbino”