Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda, Spagna

Tra funghi, paesaggi dell’alimentazione, reti idriche e monetarie, pratiche d’uso degli spazi, manutenzioni

Published 23 maggio 2023 – © riproduzione riservata

Belgio: In Vivo

Sebbene si ponga in maniera più minimalista, anche la partecipazione belga lavora tra arte e assenza. In un momento in cui le risorse sono limitate, il padiglione propone produzioni alternative: i funghi, che possono costituire un materiale da costruzione altamente disponibile, sostenibile, poco costoso nonché rinnovabile per autoproduzione. Un allestimento basato sull’assenza, dove l’unica installazione è un padiglione nel padiglione che definisce concretamente l’impegno nella decarbonizzazione perché costruito con un pavimento di terra, uno scheletro di legno e una buccia di fungo. Il padiglione, come molti altri, è visto come un laboratorio di riflessioni in cui la generazione e la rigenerazione ci porteranno a pensare diversamente l’architettura. Ma ci vuole molta fantasia per immaginare tutto questo.

Francia: Ball Theatre

Se è anche vero che l’architettura è una disciplina, un linguaggio che si presta ad approcci sperimentali, il padiglione francese risponde in maniera fin troppo originale al tema della Biennale. Il laboratorio del futuro è rappresentato come uno spazio performativo, un teatro, un’architettura del suono, uno spazio in cui i visitatori possono muoversi e contribuire con i loro movimenti e parole. L’idea è accogliere e promuovere la diversità culturale, guardare al futuro con determinato ottimismo nonostante le avversità, dialogare con gli altri cercando di costruire narrazioni condivise. Veniamo informati che trattasi di grandi priorità su cui lavorano ogni giorno le équipe di due dei loro ministeri… tutto molto interessante: ma dov’è l’architettura? Uno spazio immersivo e sperimentale, un luogo in cui interagiscono molteplici pratiche, luogo di discussione; ma al visitatore che entrerà una sola volta cosa rimane? La visione del futuro alla francese sembra essere molto incerta, sicuramente spiazzante, visto che accanto alla globo kitsch, nelle altre stanze troviamo parrucche e abiti di scena per ambigui personaggi che animano gli spazi. Concordando anche con la visione ecologista a basse emissioni di carbonio del padiglione che sostiene l’architettura leggera e modulare, la reversibilità degli assemblaggi, la produzione locale, l’uso parsimonioso dei materiali, questo sembra davvero troppo, o meglio troppo poco per una Biennale di architettura. Forse inaccettabile anche per quella d’arte.

Germania: Open for Maintenance

Molte sono le partecipazioni nazionali che hanno interpretato il tema in maniera “sociale”, con la presunzione di diventare luoghi d’incontro. Non mettendo in scena l’architettura, né quella a grande scala e neanche quella che definisce gli spazi di una mostra, ma bensì il racconto di progettualità condivise e inclusive, quasi come fossero dei moderni movimenti (ma senza la forza di un tempo). Avviene anche nel padiglione tedesco dove, facendo riferimento al movimento Instandbesetzung (occupazione e manutenzione) della Berlino anni ’80, gli spazi sono stati trasposti in un “brico center”. Avvolti da materiali di ogni genere, al visitatore verrà da chiedersi: dov’è la cassa? Questo pragmatico approccio allestitivo vorrebbe evidenziare le diverse possibilità che l’architettura ha per realizzare una progettazione che porti a città inclusive ed ecologiche. Quindi in mostra non progetti bensì i materiali raccolti da quasi 40 padiglioni nazionali e mostre salvati dalla discarica. Per tutta la durata della Biennale i materiali verrano inventariati e resi disponibili per ulteriori elaborazioni. L’ambizione è quella, attraverso una rete di gruppi attivisti veneziani e tedeschi, rendere visibili i processi di lavoro, di cura territoriale e sociale che solitamente vengono tenuti nascosti, aiutando a mantenere, riparare e curare le infrastrutture sociali in tutta Venezia come parte del programma di workshop. L’unica ”architettura”, però, è quella degli interventi sul padiglione: una rampa per l’accessibilità, un deposito di materiali, un laboratorio, uno spazio per riunioni, un angolo cottura e un bagno ecologico. Oggi più della metà dei progetti di costruzione in Europa sono ristrutturazioni e riconversioni. In futuro, fare architettura significherà, prima di tutto, riparare ciò che già esiste. La manutenzione e la riparazione richiedono strumenti, conoscenze e tecniche. Il padiglione diventa quindi un momento di riflessione sociale rispetto alle parole, riparazione e recupero, che pensiamo riguardino solo il costruito ma potrebbero essere invece anche opportunità per “correggere” la società ancora poco inclusiva. Ed è per questo che la nuova rampa sullo storico paglione acquista un significato importante.

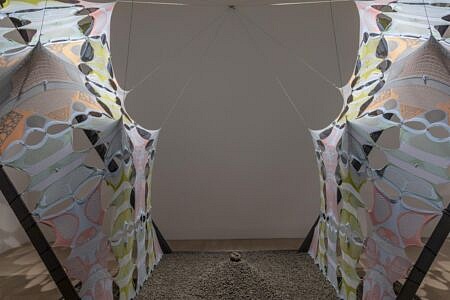

Gran Bretagna: Dancing Before the Moon

Anche la Gran Bretagna adotta un linguaggio molto più vicino all’arte che non all’architettura, e riunisce una serie d’installazioni artistiche a scala architettonica realizzate da sei artisti e architetti. In questo caso, almeno si parte da riflessioni legate a costumi culturali e geografici, con l’idea che l’architettura necessiti di guardare oltre gli edifici e le strutture economiche, rivolgendo lo sguardo alle pratiche sociali quotidiane, ai costumi e alle tradizioni, per riflettere pienamente i modi in cui le persone usano e stabiliscono gli spazi. Peccato che questa attenzione ai riti provenienti da diverse geografie sia di difficile lettura: le tradizioni architettoniche e tessili delle culture cherokee e yoruba, la credenza nella vita ultraterrena dell’induismo e del buddismo, il lavaggio all’aperto in Angola; le pratiche spirituali di guarigione nel sud statunitense, la versione giamaicana del domino a Nottingham, la fabbricazione artigianale dei tamburi d’acciaio di Trinidad (Steelpan) e la cucina cipriota all’aperto, prive del loro contesto, sembrano solo delle originali opere d’arte. Perdono del legame con l’architettura perché è un concetto intangibile, che s’interseca con la performance, l’artigianato e altre discipline creative. Immaginare futuri diversi, in cui venga data priorità a collaborazione, sperimentazione ed equità nella pianificazione degli spazi, proporre modi alternativi di guardare alle relazioni collettive con la terra e la geografia, e pensare a come le comunità si riuniscano per creare spazi attraverso la costruzione e le pratiche sociali; tuttavia, anche in questo caso, il progetto della mostra non ha premiato il racconto.

Olanda: Plumbing the System

C’è chi nel parlare di sostenibilità, non lo fa solo con esempi e scarti. Il padiglione dei Paesi Bassi diventa un reale momento di sperimentazione per dimostrare come sistemi alternativi possano contribuire a un futuro più sostenibile anche alla macro scala. Durante i mesi di mostra si cercheranno di capire opportunità e criticità di un sistema di accumulo idrico a bassa tecnologia progettato per soddisfare le esigenze del padiglione e dei giardini circostanti. I visitatori potranno osservare il processo e le difficoltà tecniche, burocratiche e di altro tipo che occorre affrontare per realizzare un obiettivo apparentemente così semplice. Accanto però a un’idea interessante ma non chiaramente visibile perché le tecnologie sono nascoste, il padiglione presenta “The Waterworks of Money”, una serie di disegni della cartografa Carlijn Kingma che, usando la metafora dell’acqua, traducono in un intricato ambiente spaziale il nostro complesso sistema monetario. Dal punto di vista di un visitatore non addetto ai lavori, forse la parte più espressiva di questa “non esposizione” riguarda i disegni piranesiani che ricordano anche il mondo visionario di Ledoux, i quali rappresentano in maniera chiara quanto ironica una “mappatura” dei flussi di denaro nella società, illustrando i funzionamenti del nostro sistema finanziario e il profondo radicamento dei meccanismi che possono ostacolare o favorire il cambiamento.

Spagna: Foodscapes

Dallo spazio del bricolage allo spazio del cibo. Anche nel padiglione spagnolo si parla di architettura ma quasi senza vederla. In scena un’interessante ricerca tra le architetture che alimentano il mondo, dai laboratori domestici delle nostre cucine ai vasti paesaggi operativi che nutrono le nostre città. In un momento storico in cui i dibattiti sull’energia sono più che mai urgenti, il cibo rimane in secondo piano. Eppure, il modo in cui lo produciamo, distribuiamo e consumiamo mobilita le nostre società, modella le nostre metropoli e trasforma le nostre geografie più radicalmente di qualsiasi altra fonte di energia. Dopo aver analizzato i sistemi alimentari e le architetture che li inverano, “Foodscapes” guarda al futuro per esplorare altri possibili modelli in grado di nutrire il mondo senza divorare il pianeta, con riferimento al contesto agro-architettonico spagnolo. Un progetto interessante, con la partecipazione di 10 studi all’interno del padiglione pensato come un laboratorio; tuttavia, molte di queste analisi si perdono, nonostante fotografie e cortometraggi di qualità. Comunque, il tema dei paesaggi alimentari e tutto il vasto modo che vi gira intorno risulta estremamente concreto rispetto alle scelte più effimere di molti altri padiglioni, anche se poi il contenuto finale del padiglione non consiste in una serie di oggetti, bensì in un programma di eventi per tutta la durata della Biennale.

Nata a Garbagnate Milanese (1980), presso il Politecnico di Milano si laurea in Architettura nel 2005 e nel 2012 consegue un master. Dal 2006 collabora alla didattica presso il Politecnico di Milano (Facoltà di Architettura) e presso la Facoltà di Ingegneria di Trento (Dipartimento di Edile e Architettura). Dal 2005 al 2012 svolge attività professionale presso alcuni studi di architettura di Milano. Dal 2013 lavora come libero professionista (aap+studio) e si occupa di progettazione di interni, allestimenti di mostre e grafica. Dal 2005 collabora con la Fondazione Pistoletto e dal 2013 con il direttivo di In/Arch Lombardia. Ha partecipato a convegni, concorsi, mostre e scrive articoli per riviste e testi