L’invenzione dell’architettura: un motore sociale

Terza puntata dell’approfondimento “L’autonomia del linguaggio architettonico”

LEGGI GLI ALTRI ARTICOLI DELLO SPECIALE

Puntata 3/4 dell’approfondimento “L’autonomia del linguaggio architettonico”

Puntata 1: Prologo: una fuga dalla realtà

Puntata 2: La natura dell’architettura

Published 7 luglio 2025 – © riproduzione riservata

L’invenzione dell’architettura struttura le relazioni sociali: da forme incerte, tipiche degli ambienti naturali, le azioni umane si muovono in confini artificiali, chiaramente definiti e stabili. Rituali ed abitudini sincronizzano più finemente fisiologia biomeccanica, emozioni, e dimensioni concettuali delle esperienze umane. L’evoluzione della mente, seguendo Merlin Donald, è un processo graduale che rifiuta l’idea di un salto improvviso. Si tratta di quattro fasi, caratterizzate da distinte dimensioni cognitive:

1. episodica: la fase più antica, condivisa con altri primati, coinvolge la memoria di base, crea rudimenti di apprendimento sociale guidati dall’esperienza sensoriale immediata;

2. mimetica: l’erectus sviluppa la mimica, utilizzando il gesto per comunicare. L’apprendimento sociale, la memoria a lungo termine e i simboli si consolidano;

3. mitica: il sapiens sviluppa la capacità narrativa. Si trasmettono conoscenze complesse tra generazioni con credenze e valori condivisi. Il linguaggio è più sofisticato;

4. teorica: una fase unicamente umana. Si sviluppa il pensiero astratto, il ragionamento formale e si esternalizza la memoria. I rituali ancestrali ora plasmano ambienti artificiali.

Ogni fase si costruisce sulla precedente, con meccanismi cognitivi che integrano quelli esistenti. Un lungo processo co-evolutivo: il ruolo dell’evoluzione culturale e tecnologica nel modellare la mente umana è cruciale per Donald.

L’architettura svolge un ruolo del tutto trascurato nella fase finale dell’evoluzione umana, prima dell’invenzione della scrittura. Il salto cognitivo umano è plausibile solo in una prospettiva intersoggettiva, di azione-percezione, all’interno di confini architettonici. Infatti, la mia comprensione dell’altra persona si realizza nella relazione, che definisce le cose che facciamo. Ma, questa “intersoggettività primaria”, è integrata da una “intersoggettività secondaria”. “Espressioni, intonazioni, gesti e movimenti, insieme ai corpi che li manifestano, non fluttuano liberamente nell’aria; li troviamo nel mondo, e i bambini iniziano presto a notare come gli altri interagiscono con il mondo” (Gallagher, 2008).

Le affordance spaziali così modellano le nostre interazioni corporee, influenzano i nostri gesti, le risposte fisiche ed emotive, i pensieri e le relative forme di cognizione sociale. “L’attenzione condivisa coinvolge principalmente il coordinamento di movimento ed emozioni” (Gallagher, 2010).

In che modo l’ambiente artificiale modifica le interazioni umane consolidate fino a quel momento nel mondo naturale? Consideriamo due aspetti: da un lato, nella natura, gli alberi, le caverne, i pendii, le pozze d’acqua, le sezioni di terreno o gli oggetti su cui rilassarsi, variano sempre in dimensione e forma. Sull’altro lato, come conseguenza, variando i movimenti insieme alle affordances che li generano, i molteplici input sensoriali sono sempre leggermente sfasati. La dimensione di un’acacia come influenza la tensione muscolare prodotta con un salto, ad esempio? Le emozioni corporee sono ricordi motori: leggerezza, freschezza, calore, attivazione, rilassamento, equilibrio, meraviglia. Scalare un pendio produce attivazione, cioè un incremento graduale della frequenza cardiaca: ma ogni pendio è diverso, e diverso sarà il battito. L’invenzione di ambienti e spazi stabili, progettati con precisione, innesca una sincronia molto più fine delle risposte fisiologiche.

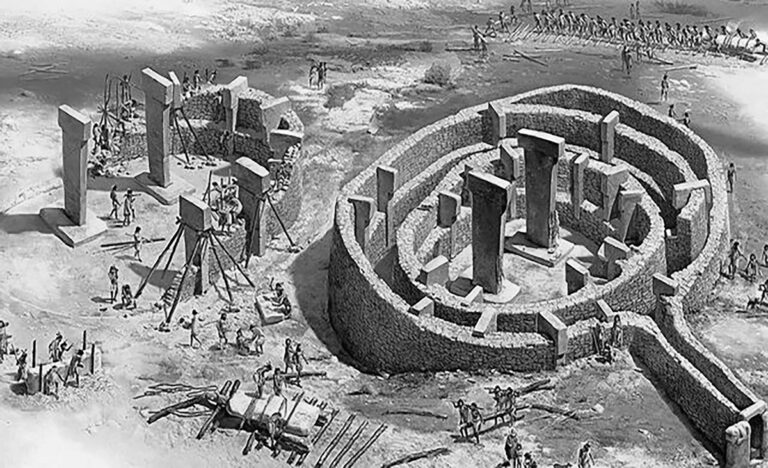

Göbekli Tepe, la prima costruzione rituale, dodici millenni prima di Cristo, molto prima della scrittura, facilita la costruzione della memoria collettiva. L’organizzazione ritmica degli spazi e la sintonia delle risposte emotive dei corpi ora producono una comprensione implicita, incarnata, delle relazioni spaziali: lo spazio diventa un setting rituale in grado di plasmare significati e coesione sociale. Questa forma precoce di architettura trascende la memoria individuale, e consolida pratiche culturali, in modo simile a quello che la scrittura farà più tardi. L’architettura svolge un ruolo cruciale nella creazione di risposte emotive collettive durante il periodo neolitico. Il passaggio da uno stile di vita nomade a uno sedentario e la costruzione di strutture permanenti hanno dato origine a quadri spaziali fissi di riferimento. La geometria degli edifici, dei percorsi e delle piazze stabilisce le rotte e punti di incontro, guidando il movimento della comunità. Le attività comuni – come la mietitura, la lavorazione del cibo e la partecipazione a rituali – vengono organizzate naturalmente dallo spazio, dando origine ad azioni sincrone. I vincoli fisici degli edifici – muri, accessi e layout interni – canalizzavano il movimento, evitano dispersioni caotiche e promuovono un respiro collettivo. In questo modo, l’architettura favorisce un’identità ritmica, creando una comunità integrata. Schemi spaziali stabiliscono un tempo condiviso, creando un marcatore ambientale che sovrasta le variazioni individuali. Questa coralità si traduce in una sincronizzazione biologica interna. Considerando il rapporto tra stress e sistema immunitario, la prossimità fisica, facilitata dalle attività di gruppo, riduce la sensazione di solitudine ed influisce sulla salute collettiva. La ricerca indica un ruolo chiaro per la sincronizzazione delle onde cerebrali e delle funzioni fisiologiche a favore dell’empatia: individui impegnati in attività cooperative, che condividono emozioni, riducono lo stress e rischi su tutto il fronte cellulare e cardiovascolare.

Nelle società neolitiche, la costruzione collettiva di cifre emotive, attraverso rituali, pratiche ed espressioni artistiche comuni, fa emergere una coscienza collettiva. Esperienze ripetute, radicate nel movimento fisico, incarnate, creano un vocabolario comune di espressioni emotive. Queste “cifre” non sono mere rappresentazioni simboliche, ma sensazioni prodotte dal corpo in movimento nello spazio.

La prima architettura agisce come un catalizzatore sociale. La costruzione di strutture permanenti – case, templi e spazi aperti – fornisce un sistema concreto che plasma le vite e le interazioni delle comunità neolitiche. Avviene, però, un ulteriore passaggio: i concetti non vengono scoperti, ma emergono molto gradualmente proprio dal riconoscimento intersoggettivo di identiche emozioni corporee – attivazione, equilibrio, rilassamento, ed altre – trasformando esperienze sensoriali in dimensioni concettuali. Il movimento del corpo diventa concetto. Fare un salto di qualità, abbracciare un’idea, tuffarsi in un’avventura: tutte metafore sensorimotorie che senza questa premessa non si spiegherebbero.

Grazie alla creazione di schemi di interazione incarnata le costruzioni trasferiscono concetti e credenze comuni, rafforzando una visione del mondo. Mescolando queste abitudini, rituali, emozioni e idee all’interno della struttura fisica dell’architettura, si consolida il terreno comune per la comunità, favorendo la coesione sociale e la continuità culturale. Dai primi villaggi neolitici, nel corso di nove millenni, le costruzioni hanno modificato e reso sempre più complessa l’articolazione degli spazi rituali, interni ed esterni. A partire dalle città-stato, tremila anni prima di Cristo, le emozioni collettive sono state anche abusate per trasferire la forza del rituale spaziale sul corpo di singoli individui.

In entrambi i casi, la corporeità lasciata in eredità dall’architettura naturale è rimasta intrisa nella forma dell’architettura artificiale. Qualcosa si rompe, in modo radicale, a partire dalla Rivoluzione Industriale: le nostre città sono figlie di questa rottura.

Immagine copertina: Göbekli Tepe, sito archeologico presso Şanlıurfa in Turchia

Architetto, a Milano guida TA TUNING ARCH, società dedicata all’applicazione delle neuroscienze al progetto architettonico che vanta interventi nel settore dell’housing sociale, delle residenze per anziani, ospedali, aeroporti, logistica, scuole, uffici. Ha fondato e dirige NAAD Neuroscience Applied to Architectural Design, ad oggi nel mondo il primo Master internazionale nato sullo stesso tema, all’Università Iuav di Venezia. Ha co-fondato la nuova rivista «Intertwining», sul rapporto tra scienza, cultura umanistica e architettura, edita da Mimesis International. Ha pubblicato “L’architettura delle differenze” (2013) e “Tuned Architecture” (con Vittorio Gallese, 2016), oltre a saggi e articoli in varie riviste d’architettura. Sempre presso Mimesis è stato pubblicato “Tuning Architecture with Humans” (2023)