Per un sonno di (maggiore) qualità

La neuroarchitettura ipnica lavora per rimettere in armonia le esigenze fisiologiche con il divenire dell’ambiente in cui viviamo

Published 6 ottobre 2022 – © riproduzione riservata

Noi tutti diamo al sonno la massima fiducia. Lasciamo che la nostra coscienza scompaia per un po’, con la solida certezza che ritornerà. D’altra parte, se così non fosse, non saremmo certo in grado di dirlo. Ma cosa succede durante il sonno? Perché ci fidiamo tanto. La fiducia che riponiamo nel processo ipnico non dipende dall’esperienza che ne abbiamo fatto nella vita, per la quale ad ogni addormentamento è seguito un risveglio. Dipende invece dal fatto che il sonno è un istinto, una necessità che non si può evitare.

Il sonno, un istinto e due fasi

Un istinto si compone di due fasi: una fase appetitiva, nella quale il cervello prepara il comportamento istintivo, e una fase consumativa, vale a dire il comportamento vero e proprio. Il sonno segue proprio questo copione: ci sentiamo sonnolenti e ci prepariamo per andare a dormire, compiendo una serie di rituali che terminano nell’addormentamento. Uno dei motivi per cui a volte è difficile dormire in un ambiente nuovo e a cui non siamo abituati è proprio la perturbazione a cui i nostri rituali sono soggetti in tale condizione.

Questo fatto potrebbe sembrare una curiosità da antropologi, ma ha in realtà una grande importanza sanitaria. Basta un’osservazione per attribuirle tutto il peso che merita: in natura, gli animali non soffrono d’insonnia o di altri disturbi del sonno che non siano di origine genetica; nelle società dei paesi sviluppati, i disturbi del sonno sono invece in costante aumento e rappresentano oggi un problema di salute pubblica.

Dormire poco, ma soprattutto dormire male, è infatti uno dei fattori che possono predisporre a problemi di salute gravi. Una lieve restrizione della quantità di sonno promuove infatti il rischio di obesità, la propensione a malattie cardiovascolari e metaboliche e, suscitando stati d’ansia, può innescare un circolo vizioso per il quale la diminuzione del tempo dormito causa ansia che a sua volta causa insonnia: due condizioni che si peggiorano a vicenda. Come se non bastasse, la cura dell’insonnia è affidata a farmaci che possono causare dipendenza, e rendere poi molto difficile dormire senza farne uso.

Sempre più attenzione all’igiene del sonno

Ecco, quindi, che oggi si parla d’igiene del sonno, con l’intenzione di promuovere quei comportamenti che ci consentono di dormire il giusto tempo e, soprattutto, con la giusta qualità. A questo fine, è il paziente che viene sensibilizzato dal medico a prestare attenzione alla fase appetitiva del processo ipnico, andando, per esempio, a letto sempre alla stessa ora e cercando, quindi, di non disturbare l’addormentamento.

Non dobbiamo però dimenticare che il paziente non vive in un vacuum, ma in un ambiente con il quale deve continuamente interagire. Ecco, quindi, che oggi sappiamo che certe luci – per esempio quelle per rimuovere il make-up, o quelle degli schermi elettronici – interferiscono con le aree del cervello che regolano il sonno e possono ostacolare il potere ristoratore di questo necessario stato fisiologico. In realtà, una diminuzione delle ore dormite si può già osservare a partire dall’inizio del secondo dopoguerra, quando la luce elettrica diffusa, unitamente alla comparsa di nuovi media popolari come la televisione, ha spinto l’attività dell’uomo a prolungarsi sempre di più nella fase notturna, mentre contemporaneamente, le esigenze produttive ci richiedevano di anticipare l’inizio delle nostre attività nella fase diurna. Oggi dormiamo in media 90 minuti in meno per notte rispetto a 70 anni fa.

Obiettivo: armonia tra le esigenze fisiologiche e il divenire dell’ambiente

Una corretta igiene del sonno non è quindi solo frutto del comportamento, ma deve essere frutto della struttura dove la vita viene vissuta. In altre parole, il comportamento virtuoso dovrebbe essere il risultato naturale della struttura dell’ambiente di vita, e non scontrarsi con essa. La cosiddetta neuroarchitettura si propone proprio di riconsiderare alcuni di questi fattori, rimettendo in armonia le esigenze fisiologiche del nostro corpo con il divenire del nostro ambiente.

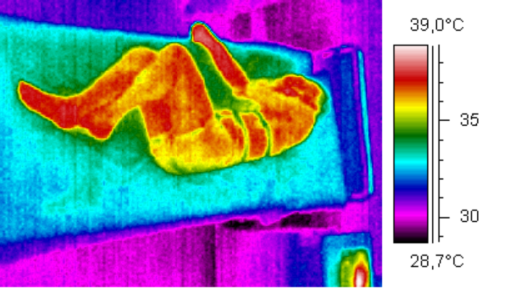

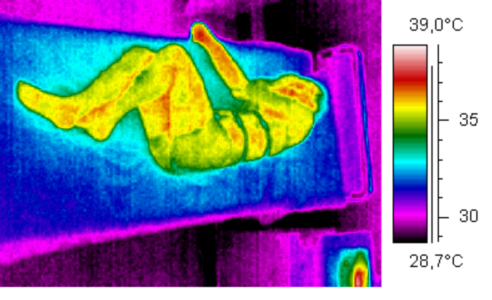

Un esempio interessante può venire dal controllo della temperatura. Il sonno è molto sensibile alla temperatura del corpo – avete mai provato a dormire con i piedi freddi? All’addormentamento, la nostra cute vasodilata, ossia riceve molto sangue dal cuore, dandoci una piacevole sensazione di calore. Questo segnale viene interpretato dal cervello come uno stimolo all’addormentamento; con il consolidarsi del sonno, questa vasodilatazione farà scendere la nostra temperatura corporea: se però scende troppo, questo disturberà il sonno, provocandone la frammentazione e facendogli quindi perdere il suo potere ristorativo. Quando poi entriamo in sonno REM – il sonno in cui si sognano i sogni più vividi – la nostra cute improvvisamente vasocostringe, anche se fuori fa caldo.

Ecco, quindi, che un ambiente con una “struttura termica” adeguata allo svolgersi del processo ipnico sarebbe di aiuto per consolidare questo importante comportamento che, ricordiamo, per essere efficace richiede di essere continuo. Il sonno è una sequenza, che, se interrotta, riparte ogni volta da capo, senza poter quindi completare il suo obiettivo.

Per questo motivo, gli ipnologi – i neuroscienziati che studiano il sonno – si augurano oggi che la tecnologia possa contribuire a creare strutture ambientali che favoriscono il nostro benessere nel tempo, proteggendoci invece da istanze tecnologiche puntuali, ma disturbative.

Due immagini termografiche: a sinistra, all’inizio di una fase di sonno REM; a destra, alla fine della stessa fase. Nella figura di sinistra, si può vedere come la temperatura ambientale – 32°C – favorisca la vasodilatazione della cute, e quindi la dispersione di calore. Durante il sonno REM, questa vasodilatazione è sostituita da una vasocostrizione, che farà risparmiare calore al corpo

Nato a Parma nel 1973, è medico chirurgo, dottore di ricerca in Neurofisiologia, professore associato di Fisiologia presso il Dipartimento di Scienza Biomediche e Neuromotorie dell’Università di Bologna. È associato all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), affiliato all’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), membro del Topical Team Hibernation della European Space Agency (ESA), membro del Road Map Table di fisiologia integrativa dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), e nel direttivo nazionale della Società italiana di Neuroetica. Insegna Fisiologia Umana alla Scuola di Medicina e Chirurgia ed è tutore e membro del Consiglio Scientifico del Collegio Superiore dell’Università di Bologna. Svolge le sue ricerche nell’ambito della fisiologia integrativa e delle neuroscienze dell’ibernazione. La sua attività scientifica è stata riportata su media internazionali come The Times, The Washington Post, Le Scienze, Wired, Mente e Cervello, e altri. Ha partecipato a documentari, programmi televisivi e radiofonici come “How Science Fiction’s Deep Sleep Could Become Reality” (Bloomberg), “TED Radio hour” (NPR), “Quark+” (RaiPlay), “Storie della scienza” (RAI scuola); scrive regolarmente per la rivista Cosmo e Mind. Con Zanichelli nel 2018 ha pubblicato A mente fredda – L’ibernazione: dal mondo animale all’esplorazione spaziale. Nel 2019 con Einaudi ha pubblicato La cura del freddo.