Prologo: una fuga dalla realtà

Inizia un percorso di approfondimento sul tema dell’autonomia del linguaggio architettonico

LEGGI GLI ALTRI ARTICOLI DELLO SPECIALE

Published 4 giugno 2025 – © riproduzione riservata

Fin dall’inizio del secolo scorso, gli architetti hanno progressivamente rivendicato la libertà di inventare nuove forme. Se la creatività è una parte fondamentale del processo di progettazione, l’intreccio di studi provenienti dalle neuroscienze, dalla psicologia ambientale e dalla filosofia della mente suggeriscono che modalità puramente auto-referenziali di definire soluzioni formali, oltre ad essere arbitrarie, rischiano di produrre effetti negativi sulla salute mentale e fisica.

Questo intervento descrive il modo in cui i nuovi modelli della percezione umana sottolineano come la rivendicata indipendenza del linguaggio architettonico costituisca il rifiuto di questa consapevolezza. Da qui nasce l’invito ai progettisti e alle scuole d’architettura a considerare meglio le ricadute neuropsicologiche dell’urbanistica e dell’architettura moderna sull’essere umano.

Se gli insediamenti stabili e le prime architetture hanno favorito un salto cognitivo nelle società neolitiche, oggi la condizione urbana rischia di ostacolare lo sviluppo cognitivo sociale.

Un po’ di storia non guasta. Se il Settecento e l’Ottocento hanno avviato la Rivoluzione industriale, portando ad un cambiamento radicale del progetto urbano, nel ventesimo secolo, i Movimenti moderni in architettura, considerati come un percorso sfaccettato, hanno cercato, in alcuni casi, di umanizzare questo cambiamento.

Nonostante questo, nella loro più estesa applicazione fallirono, portando all’affermazione di un’architettura e di una urbanistica concepiti come pragmatici meccanismi. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, in particolare in Italia, alcuni architetti tentarono di ricucire questa brutale lacerazione sviluppando nuovi metodi di progettazione per riannodare il presente al passato nelle loro proposte architettoniche.

Rayner Banham condannò questo lavorio come una “ritirata dal movimento moderno“. Più tardi, questa ondata venne in genere chiamata movimento Post-Moderno, sebbene al suo interno andavano emergendo proposte molto lontane.

Alcune volutamente superficiali, spinsero Manfredo Tafuri ad assimilare il riuso del linguaggio storico dell’architettura alla trasformazione dell’urlo nietzschiano “Dio è morto” in “una canzone per organetto”. Al contrario, altri architetti cercarono un rapporto con la storia più sostanziale. Si può affermare che, da un lato, si sviluppò un approccio puramente ludico basato sul gioco linguistico, mentre dall’altro, l’obiettivo era ricostruire l’ancestrale narrativa storica propria degli schemi corpo-spazio, assorbiti nel corso del tempo dall’artificio architettonico. In sostanza, quest’ultimo era un approccio radicato nella consapevolezza implicita della dimensione ‘enattiva’ delle relazioni umane con l’ambiente circostante.

Mentre si sviluppa questo tentativo di ridefinire un progetto più centrato sull’uomo, un colpo di coda dirompente scuote la cultura architettonica alla fine del XX secolo. “Fuck the context” di Rem Koolhaas, nel 1995, diventa la chiave di volta che segna la fine del secolo.

Koolhaas denuncia tutti i tentativi di ricollegare il design al passato come mera nostalgia: le città erano ormai diventate collezioni frammentate di elementi isolati, prive di spazi pubblici in grado di integrarli in un tessuto urbano coeso capace di favorire l’interazione sociale. Non solo. Questa affermazione rivendicava come l’architettura contemporanea dovesse deliberatamente recidere i legami con il suo contesto storico, sociale e politico. Basandosi su questa premessa, il progetto architettonico si sarebbe, da allora, affidato esclusivamente all’esplorazione linguistica personale, mirando a una creazione formale completamente autonoma da qualsiasi influenza esterna, senza bisogno di legami razionali con prospettive più ampie informate dalle scienze umane e sociali o dalla ricerca storica. Lo stile personale sarebbe così diventato il fulcro centrale di tutti gli sforzi degli architetti.

Si celebrano così tutti gli ismi, dal minimalismo, al decostruttivismo, alla blob architecture, fino all’iper-modernismo. Questi approcci rappresentano soluzioni linguistiche distinte, ma tutte unite da un fattore comune: l’essere umano è assente dai loro orizzonti, come dalle immagini utilizzate per rappresentarne gli esiti concreti sulle riviste. Non sembra esserci alcuna preoccupazione per l’esperienza umana all’interno dei loro confini e per le ripercussioni neuropsicologiche prodotte. Questo approccio può essere definito come la riduzione delle città e degli edifici ad oggetti, mille anni luce lontani dalla loro concreta esperienza fenomenica, da parte degli abitanti.

Quello che segue, in questo approfondimento intitolato “L’autonomia del linguaggio architettonico”, è un racconto, in più puntate, per cercare di riequilibrare il rapporto tra il design e le necessità umane, delineato in quattro passaggi chiave.

Esplora la storia dei modelli di interazione tra corpo e spazio negli ambienti naturali ancestrali. Capire gli schemi corpo-spazio consolidati dai nostri antenati serve a comprendere la loro influenza sullo sviluppo cognitivo nel corso dell’evoluzione umana. Successivamente, si descrive come l’invenzione dell’architettura, in particolare la disponibilità di caratteristiche spaziali fisse e misurabili, abbia rafforzato i legami sociali e facilitato il salto cognitivo del Neolitico.

Cerchiamo quindi di capire più da vicino il costo umano dato dalla rottura con questo nostro lungo percorso evolutivo. Saranno descritte sei caratteristiche urbane ed architettoniche moderne e la loro influenza sulla salute umana, sullo stress cronico e l’insorgenza di malattie cerebrali.

Infine si discute del significato politico e sociale di un approccio centrato sull’uomo nel design urbano e architettonico, evidenziando le contraddizioni insite nel sistema economico, e presentando, a questo punto, sei azioni per contrastare le criticità individuate.

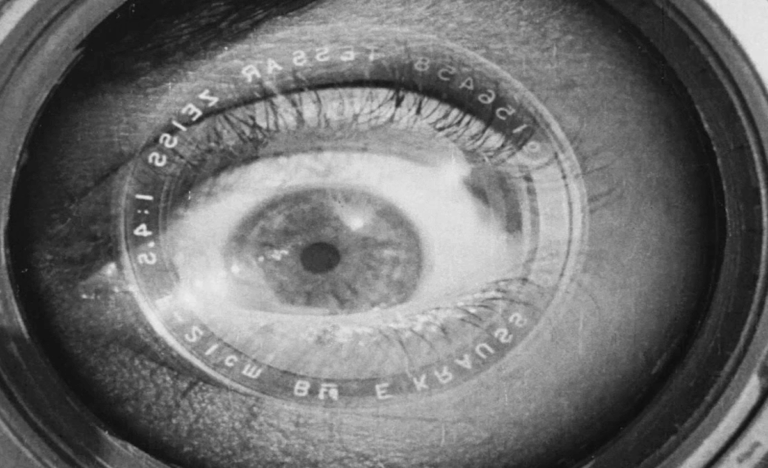

Immagine di copertina: Dziga Vertov, L’uomo con la macchina da presa (1929)

Architetto, a Milano guida TA TUNING ARCH, società dedicata all’applicazione delle neuroscienze al progetto architettonico che vanta interventi nel settore dell’housing sociale, delle residenze per anziani, ospedali, aeroporti, logistica, scuole, uffici. Ha fondato e dirige NAAD Neuroscience Applied to Architectural Design, ad oggi nel mondo il primo Master internazionale nato sullo stesso tema, all’Università Iuav di Venezia. Ha co-fondato la nuova rivista «Intertwining», sul rapporto tra scienza, cultura umanistica e architettura, edita da Mimesis International. Ha pubblicato “L’architettura delle differenze” (2013) e “Tuned Architecture” (con Vittorio Gallese, 2016), oltre a saggi e articoli in varie riviste d’architettura. Sempre presso Mimesis è stato pubblicato “Tuning Architecture with Humans” (2023)